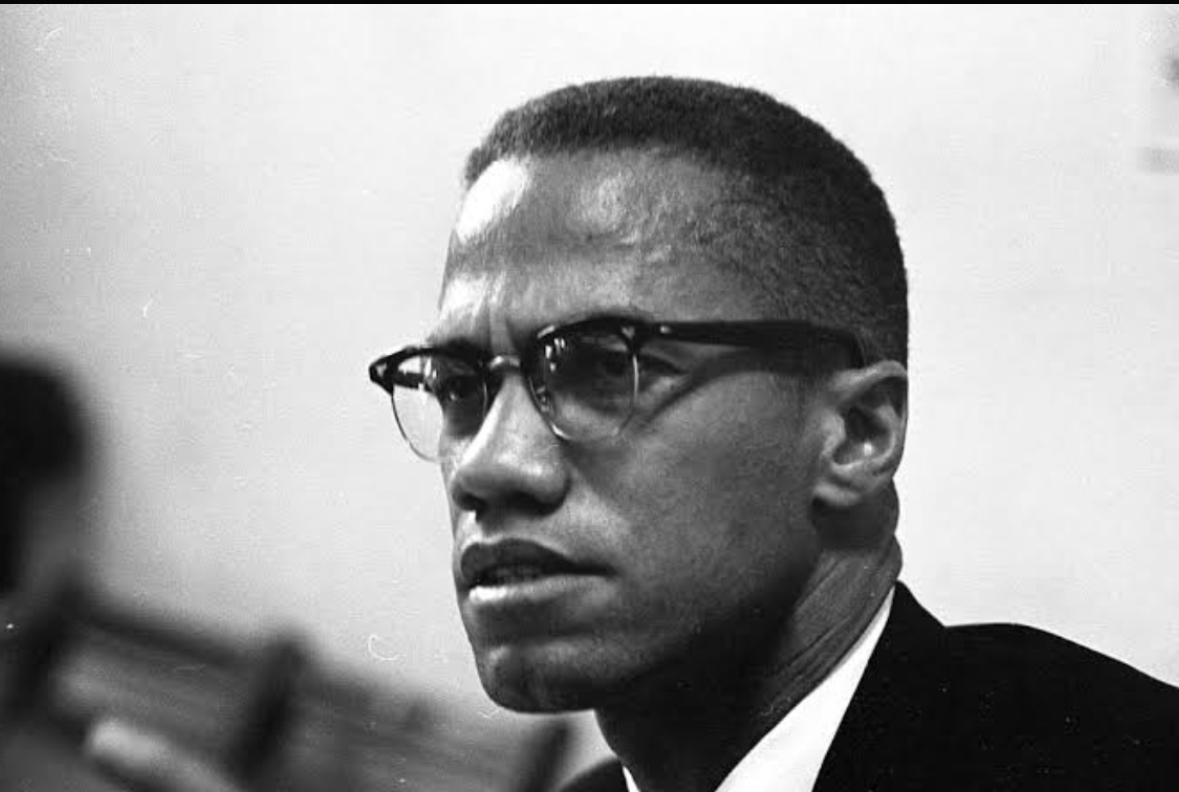

Malcolm X não está pedindo um rótulo melhor — ele está pedindo memória. Quando ele provoca: “não me diga que você é negro… quem você era antes de o homem branco te nomear como negro?”, o que é colocado em xeque é o ato político de nomear como tecnologia de controle. Nomear, aqui, não é inocente: é transformar povos em mercadorias, línguas em ruído, cosmologias em “superstição”. É amputar a história e, em seguida, vendê-la de volta como caricatura.

Esse chamado dói especialmente no Brasil, onde aprendemos a nos reconhecer pelo espelho colonial: “pardo”, “moreno”, “mulata”, “marrom bombom”… e por aí vai. A taxonomia muda, a estrutura fica. O país que ensinou ao mundo a coreografia do “aqui todo mundo é mistura” fez da mistura um álibi para renovar hierarquias, sexualizar corpos e vender um paraíso turístico onde a “mulata” é produto nacional. Não é acaso: é projeto.

Malcolm nos lembra que nome não é identidade. “Negro/Black” foi uma etapa de afirmação contra o “Negro” de minúscula, controlado por estilos editoriais e pela gramática da submissão. Se o rótulo serviu para erguer autoestima e organização política, ele não pode virar cela. O ponto é: sem África no horizonte, a luta vira décor.

Esse debate reaparece toda vez que um termo “pega” e outro “cai”. Nos EUA, “Negro” foi deslocado por “Black” e depois por “African American” num processo tenso, cheio de disputas internas. No Brasil, a palavra “mulata” insiste em sobreviver às custas de um exotismo que sexualiza e embranquece, enquanto mulheres negras seguem dizendo o óbvio: somos negras. O caso recente entre Mano Brown e Camila Pitanga só acendeu o farol para um problema antigo.

Nomear é dominar

Malcolm X repetiu à exaustão que, sob o racismo de Estado, até a “revolta do negro” era gerida por mãos brancas — pauta, tom, hora e lugar, tudo coreografado. Sua crítica atravessa “Message to the Grassroots” e “The Ballot or the Bullet”: enquanto os nomes, as mesas e os microfones forem “cedidos”, a agenda continuará domesticada. É por isso que ele trocou “Little” por X — o nome roubado. É gesto simbólico e programa político.

Da minúscula à maiúscula: a guerra semântica de Du Bois a “Black”

Muito antes de 2020, W.E.B. Du Bois travou uma campanha para capitalizar “Negro” — coisa que o New York Times adotou já em 1930 — porque minúscula era insulto institucionalizado. Décadas depois, “Black” torna-se afirmação de orgulho e ruptura (Black Power), e a imprensa finalmente passa a reconhecer de forma positiva . Trocar de palavra não derruba racismo, mas nome tem consequências: move gramáticas, currículos e políticas.

OAAU: identidade africana como política pública

Ao fundar a Organization of Afro-American Unity (OAAU), Malcolm propôs um fio direto com o continente: educação autônoma, alianças internacionais, direitos humanos, e a ideia simples (e radical) de que descendentes da África formam um povo com agenda própria. Não é nostalgia; é estratégia para sair do gueto sem entrar na vitrine. Documentos e discursos da OAAU deixam isso cristalino.

Brasil: “mulata” — o eufemismo que erotiza e apaga

“Mulata” não é apenas uma palavra “antiga”; é um enquadramento. A etimologia amarra o termo a “mulo/mula” — híbrido —, e dicionários sérios registram essa origem. No século XX, a mulata virou símbolo nacional — corpo para exportação e fantasia doméstica — embalado por narrativas de mestiçagem “harmoniosa” à la Freyre. O resultado é conhecido: hipersexualização de mulheres negras e consolidação de uma imagem que rende aplausos no Carnaval e silêncios no resto do ano.

Isso não ficou restrito ao samba-enredo ou à avenida: pesquisas e análises em inglês mostram como a figura da mulata atravessa telenovelas, turismo e a própria pedagogia do “Brasil cordial”, produzindo lucro cultural enquanto rebaixa a cidadania de quem encarna esse estereótipo. Em paralelo, movimentos negros criam contranarrativas — como o concurso Deusa do Ébano do Ilê Aiyê — para recentrar estética e dignidade.

O episódio Camila Pitanga x Mano Brown não é fofoca — é sintoma

Quando Camila Pitanga rejeita “mulata” e afirma “sou negra”, ela não disputa vaidade; disputa categoria política. O termo “mulata” reorganiza o desejo masculino, a moral pública e o mercado do entretenimento — e nessa equação, quem paga a conta são as mulheres negras. O incômodo público com a resposta de Camila sinaliza que ainda naturalizamos o eufemismo que erotiza e, ao mesmo tempo, deslegitima. Essa fricção é pedagógica: lembrar que autodefinição é direito, não concessão.

Então, quem você era antes de te chamarem de negro? Essa não é uma viagem romântica ao passado; é método para o presente. Quando tornamos África nosso eixo — cultura, filosofia, ciência, espiritualidade —, deixamos de ser apenas “população” para nos reconhecermos como povo. Um povo que escolhe seus nomes, escreve suas gramáticas, define sua pauta e não aceita ser reduzido a estereótipos turísticos ou a categorias administrativas.

No plano prático, isso significa: escola que ensine África para além do capítulo da escravidão; mídia que não romantize o estereótipo da “mulata” enquanto silencia a violência; produção cultural que não peça licença para existir; e uma agenda de reparações que discuta política de Estado, não “boas intenções”. É aqui que Malcolm X continua urgente: sem autodefinição, toda conquista vira vitrine.

Com identidade africana, a vitrine vira trincheira — e a trincheira vira futuro.