Não vamos repetir o óbvio nem servir o prato requentado dos livros didáticos. Quando eu falo em “História Preta que o sistema embranqueou”, não é sobre trocar o tom de pele num retrato: é sobre uma tecnologia de poder que muda autoria, contexto e crédito. O embranquecimento é uma engenharia silenciosa — nasce na escola, ganha moldura nos museus, vira produto na indústria cultural e se consolida no streaming. No fim, quem criou some no rodapé; quem reembalou assina, ganha prêmio e escreve a versão “oficial”.

Esse processo tem engrenagens bem concretas. A primeira é a tradução/citação: apagam-se as fontes negras e citam-se mediadores “respeitáveis”. A segunda é o mercado, que pasteuriza a estética preta para consumo de massa — do jazz e do blues transformados em “espírito americano” a tendências sonoras e visuais descoladas de suas matrizes afro-diaspóricas. A terceira é a pedagogia da imagem: manuais trocam fotos, legendas e recortes para caber numa narrativa europeizante. A quarta é o algoritmo, que privilegia quem já está no topo e enterra referências negras sob camadas de “relevância”.

Vou mostrar aqui como movimentos musicais, circuitos intelectuais, imprensa preta, gastronomias, modas e espiritualidades foram recortados para caber no imaginário dominante. Vamos conectar história e presente, porque esse sequestro simbólico não ficou no passado: ele continua operando agora. A proposta é simples e incômoda: recolocar a história preta no centro, com precisão, sem concessões e sem os casos batidos que todo mundo já citou.

O Jazz e o Blues – a alma da diáspora que os EUA tentaram embranquecer.

O jazz e o blues nasceram do chão da experiência preta: campos de algodão, espirituals, a dor transformada em ritmo, a oralidade que virava instrumento. Figuras como Bessie Smith, Ma Rainey, Muddy Waters e Robert Johnson não apenas cantaram, mas reinventaram a linguagem musical do Ocidente. O jazz, com Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker, Billie Holiday e Miles Davis, foi muito além de música: virou filosofia sonora, improviso como resistência, liberdade em clave de sol. Era a estética da sobrevivência, a partitura de uma gente que transformou opressão em arte revolucionária.

Só que, quando essa música atravessou o Atlântico e ganhou os salões brancos, o embranquecimento entrou em cena. O rock and roll, moldado a partir do blues, foi vendido ao mundo com rostos brancos: Elvis Presley é celebrado como “rei”, enquanto Sister Rosetta Tharpe — uma mulher preta, guitarrista visionária — quase sumiu das enciclopédias. O jazz foi encaixotado em festivais elitizados, descolado de sua raiz preta de gueto, noite e resistência. O resultado é cruel: a diáspora preta criou um dos maiores patrimônios culturais da humanidade, mas viu o crédito e a grana irem para outros.

2. A moda que atravessou o Atlântico.

As tranças, os turbantes, o tecido que fala. O sistema embranqueceu a moda preta transformando símbolos de identidade em “tendências exóticas”. O turbante, antes alvo de criminalização, foi parar nas passarelas da Europa como peça de “sofisticação”. O mesmo aconteceu com o uso de tranças e dreads, tratados como “pouco profissionais” em ambientes de trabalho, mas celebrados quando aparecem em editoriais de moda com modelos brancos. A diáspora sempre usou vestes como ferramenta de afirmação, resistência e comunicação: cada trançado, cada estampa, é narrativa de pertencimento.

Ao longo dos séculos, a moda preta foi arrancada de seu contexto, rebatizada e comercializada sem dar crédito às suas matrizes. Marcas globais lucraram bilhões em cima de estéticas afro-diaspóricas enquanto estilistas e artesãos pretos lutavam por visibilidade. Só recentemente nomes como Dapper Dan (que enfrentou a Gucci até ser reconhecido) ou a geração de estilistas africanos contemporâneos vêm reconquistando espaço. O embranquecimento aqui é estético e econômico: rouba-se o estilo, apaga-se a origem.

3. A imprensa preta silenciada.

Marcus Garvey entendeu cedo que disputar narrativas era tão vital quanto disputar territórios. Por isso, criou em 1918 o Negro World, jornal oficial da UNIA (Universal Negro Improvement Association), que se tornou um verdadeiro império midiático preto no início do século XX. Escrito em inglês, espanhol e francês, o jornal circulava por toda a diáspora, de Harlem a Kingston, de Londres a Lagos, levando mensagens de emancipação, unidade e orgulho racial. Não era uma publicação de nicho: a UNIA chegou a reunir mais de 6 milhões de adeptos em dezenas de países, e o Negro World era a cola ideológica que mantinha essa massa conectada. Cada exemplar, muitas vezes proibido por governos coloniais, era lido em voz alta em comunidades inteiras, atravessando fronteiras como contrabando de liberdade. Garvey, com essa estratégia, provou que a imprensa preta podia ser uma arma global de mobilização e resistência — tanto que foi perseguida, censurada e criminalizada por entenderem que aquele poder midiático era revolucionário demais para ser tolerado.

Desde o século XIX, jornais e revistas feitos por pessoas pretas foram fundamentais para denunciar racismo, discutir política e organizar resistências. No Brasil, títulos como O Menelick, Clarim da Alvorada, Quilombo (de Abdias do Nascimento) foram trincheiras de pensamento. Nos EUA, jornais como o Chicago Defender foram vitais para impulsionar a Grande Migração, informando a população preta sobre oportunidades no norte e denunciando linchamentos no sul. Era jornalismo de combate, feito na unha, sem apoio de elites.

Mas a narrativa oficial raramente reconhece essa produção. Os manuais celebram a “liberdade de imprensa” branca, enquanto a imprensa preta é vista como “paralela”, quase folclórica. Muitos desses veículos desapareceram sem arquivo ou digitalização, vítimas da negligência institucional. Ainda assim, foram eles que sustentaram intelectuais, poetas e líderes — e moldaram consciências. O embranquecimento, nesse caso, foi feito pelo esquecimento.

4. Gastronomia da diáspora — tempero da sobrevivência.

A cozinha preta nasceu da necessidade e virou arte. O que era sobra no engenho ou na plantation, virou banquete inventivo. No Brasil, o acarajé das baianas, o dendê, a feijoada reinterpretada; nos EUA, o soul food, feito de miúdos, milho e criatividade; no Caribe, a fusão de especiarias africanas com o que havia disponível. Cada prato é memória, espiritualidade e resistência. Comer era — e ainda é — um ato de preservar cultura.

No entanto, chefs estrelados muitas vezes embranqueceram essas receitas, rebatizando-as em cardápios gourmet e cobrando valores que nunca retornam à comunidade de origem. A comida preta foi apropriada, higienizada e despolitizada, quando na verdade carrega cosmologias e histórias profundas. Resistir hoje é valorizar as baianas do acarajé, as cozinheiras quilombolas, os mestres da soul food.

5. Ciência e invenções apagadas

Pouca gente sabe, mas o absorvente descartável — que mudou radicalmente a vida de milhões de mulheres no século XX — foi patenteado em 1956 por uma inventora preta chamada Mary Beatrice Davidson Kenner. Filha de inventores, ela também criou dispositivos médicos para prevenir câncer de colo do útero e instrumentos usados em cirurgias ginecológicas. Mas por ser mulher e preta, suas patentes foram rejeitadas durante anos pelas grandes empresas, que só mais tarde lucraram bilhões com suas ideias. Mary Kenner é exemplo de como a ciência preta foi sistematicamente explorada e silenciada.

Outro caso emblemático é o de Valerie Thomas, cientista da NASA que desenvolveu a tecnologia de imagens 3D. Seu invento, registrado em 1980, abriu caminho para a realidade virtual e hologramas usados hoje em cinema, medicina e até em videogames. O detalhe cruel: a maioria dos manuais de história da tecnologia jamais cita o nome de Thomas, mesmo ela tendo sido uma das responsáveis por moldar o entretenimento e a comunicação do século XXI.

E a lista não para por aí. Patricia Bath, oftalmologista pioneira, foi a primeira mulher preta a receber uma patente médica nos EUA, ao criar um aparelho de laser que revolucionou o tratamento da catarata, devolvendo a visão a milhares de pessoas. Já Marc Hannah, engenheiro da Silicon Graphics, ajudou a criar a tecnologia de animação 3D que deu vida a filmes como Jurassic Park. Essas trajetórias mostram que a diáspora preta não só criou música, moda e literatura: também foi força motriz da ciência e da tecnologia modernas, mesmo quando o sistema tentou embranquecer os créditos e apagar os rostos que estavam por trás das invenções.

Muitos inventos fundamentais para o mundo moderno têm mãos pretas na origem. O semáforo moderno foi patenteado por Garrett Morgan, um homem preto. O marca-passo, a lâmpada elétrica como a conhecemos, técnicas de agricultura sustentável — tudo isso tem contribuições pretas. No entanto, a narrativa científica hegemônica insiste em colocar nomes brancos no panteão das descobertas, enquanto inventores pretos foram marginalizados ou tiveram suas patentes roubadas.

Esse apagamento alimenta a falsa ideia de que pessoas pretas só estão na cultura e não na ciência. Reescrever essa história é mostrar que a diáspora sempre produziu conhecimento, mesmo quando impedida de frequentar universidades. A resistência aqui é epistemológica: afirmar que a ciência preta existe, é sofisticada e foi sistematicamente escondida.

6. Espiritualidades demonizadas.

As religiões de matriz africana são talvez o campo mais brutalmente embranquecido e distorcido. O candomblé, a santería, o vodu haitiano foram reduzidos a estereótipos de “feitiçaria” ou “atraso”. Hollywood transformou o vodu em bonecos com agulhas, enquanto padres e pastores criminalizaram a liturgia preta. No entanto, esses sistemas espirituais carregam filosofias complexas, sistemas de cura, cosmologias de equilíbrio entre natureza e humanidade.

O embranquecimento, aqui, foi pela via da demonização. Ao desqualificar essas práticas, abriu-se espaço para a imposição do cristianismo europeu como norma. Resistir é reivindicar o axé, a sabedoria dos orixás, a força dos ancestrais. Não como folclore, mas como tradição viva e sofisticada.

7. Intelectuais que o cânone escondeu.

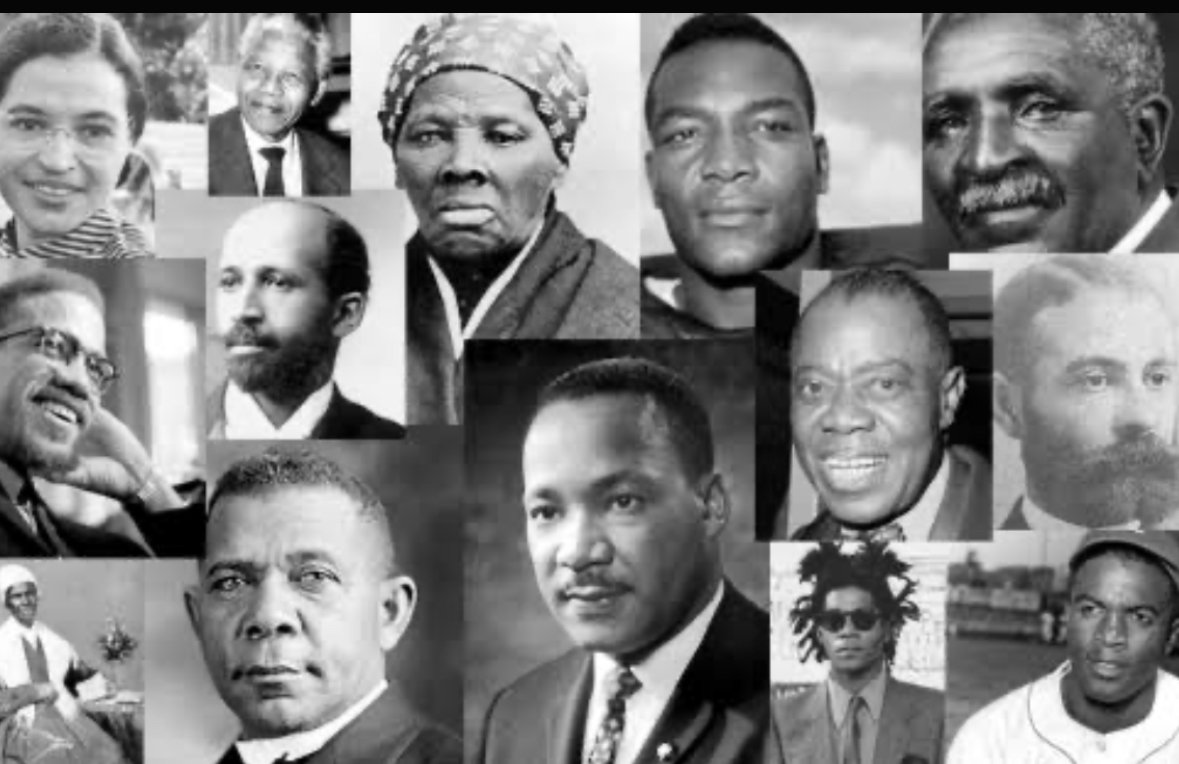

A história da filosofia e das ciências sociais está cheia de lacunas produzidas. Quantos brasileiros já ouviram falar de Beatriz Nascimento, Guerreiro Ramos, Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez? Quantos conhecem o pensamento de Frantz Fanon, Sylvia Wynter, W.E.B. Du Bois fora de círculos acadêmicos restritos? Essas vozes pretas produziram teorias de mundo originais, mas foram tratadas como “literatura de nicho” ou “identitárias”, enquanto autores brancos menores ganharam lugar de cânone universal.

O embranquecimento aqui opera na própria seleção do que é considerado “universal” ou “válido”. Recolocar esses nomes no debate é quebrar a hierarquia que separa filosofia “séria” de pensamento “periférico”. A cultura afro-diaspórica também é teoria, é ciência e é fundamento de muitas revoluções intelectuais.