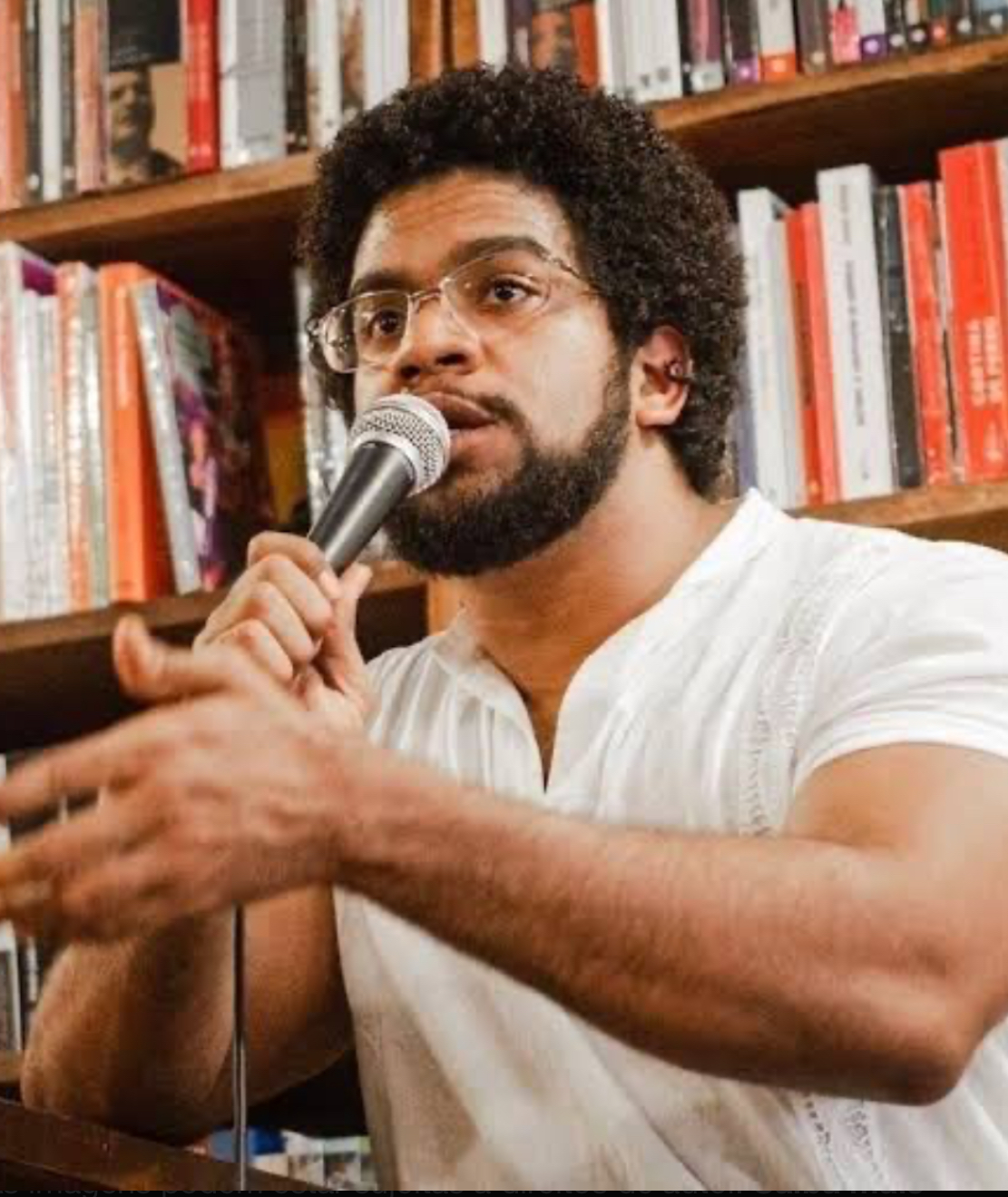

Jones Manoel é um intelectual afro, historiador e militante que, nos últimos anos, se consolidou como uma das vozes mais potentes e incômodas da internet brasileira. Antes de ter sua conta oficial no Instagram banida de forma arbitrária, reunia mais de um milhão de seguidores, atraídos por suas análises afiadas sobre política, história e desigualdade racial — um espaço raro e necessário no debate público digital. Em agosto de 2025, a Meta derrubou de forma abrupta seus perfis no Instagram e no Facebook, sem aviso prévio, sem apresentar justificativa e sem oferecer qualquer canal real de defesa.

A exclusão não é um incidente isolado: ela representa o avanço de um projeto silencioso de dominação que muitos estudiosos já chamam de colonialismo digital — um processo que substitui a força das armas pela opacidade dos algoritmos e a linguagem neutra dos “padrões de comunidade”.

Esse episódio reacendeu um debate crucial: quem controla a arena digital no Brasil? Ao concentrar a comunicação de massa em poucas plataformas estrangeiras, o país abre mão de sua soberania informacional. Não é apenas sobre silenciar um criador de conteúdo; é sobre definir quem pode participar da construção do imaginário político e quem será empurrado para o silêncio. E quando a vítima dessa exclusão é um intelectual afro, crítico do status quo, o ato ecoa uma longa tradição de apagamento que acompanha a história do país desde a escravidão. Como já alertava Milton Santos, o Brasil ainda não descobriu plenamente a cidadania, porque esta não é estendida de forma igualitária: “A cidadania não é um dado, é uma construção, e no Brasil ela nunca foi concedida de forma plena aos afrodescendentes.” No ambiente digital, essa negação assume novas formas — silenciosas, sofisticadas e extremamente eficazes.

Quando projetamos isso para as eleições de 2026, o risco se amplia. Plataformas digitais deixaram de ser apenas espaços de interação para se tornarem arenas políticas decisivas. A capacidade de amplificar ou silenciar vozes influencia diretamente a percepção pública e, portanto, o resultado das urnas. O colonialismo digital opera de duas formas complementares: pela exclusão seletiva de conteúdos ou perfis considerados inconvenientes e pela amplificação de narrativas alinhadas aos interesses hegemônicos. É uma disputa desigual, onde os algoritmos funcionam como guardiões invisíveis do debate, filtrando não apenas o que vemos, mas o que acreditamos ser a realidade.

Colonialismo digital como continuidade histórica

O conceito de colonialismo digital, desenvolvido por autores como Nick Couldry e Ulises Mejias, descreve um modelo em que dados e interações humanas são apropriados por empresas do Norte Global, reproduzindo uma lógica de exploração semelhante à do colonialismo clássico. Se antes eram as riquezas minerais, agrícolas e a força de trabalho que circulavam em benefício das metrópoles, hoje são as informações, comportamentos e redes de relacionamento que alimentam um mercado bilionário controlado por poucas corporações.

No Brasil, essa relação se manifesta de maneira ainda mais assimétrica. Não possuímos centros decisórios dessas plataformas, não controlamos seus códigos e não participamos da formulação das regras que regem sua atuação. Quando um perfil é removido, como no caso de Jones Manoel, não existe um mecanismo institucional robusto que exija transparência ou permita recurso efetivo. É a aplicação contemporânea do que Milton Santos chamaria de “globalização perversa”: uma rede planetária que integra fluxos econômicos e tecnológicos, mas marginaliza populações inteiras, reforçando desigualdades históricas.

Eleições e o poder invisível das plataformas

O Brasil já experimentou o impacto destrutivo das redes sociais nas eleições. Em 2018, o uso massivo de WhatsApp para disseminar desinformação mostrou a vulnerabilidade do sistema. Em 2022, as campanhas no TikTok e Instagram evidenciaram a capacidade das plataformas de criar bolhas ideológicas impermeáveis. Em 2026, o cenário será ainda mais complexo: a remoção de influenciadores críticos, especialmente aqueles que articulam pautas contra o racismo estrutural ou o neoliberalismo, pode alterar de forma profunda o equilíbrio do debate eleitoral.

Esse controle não é declarado, não passa por tribunais e não está sujeito ao voto popular. Ele se exerce por meio de decisões corporativas opacas, justificadas por termos de uso que o usuário não negocia. A derrubada de um perfil como o de Jones Manoel meses antes da campanha nacional não é apenas uma perda individual: é uma intervenção silenciosa no ecossistema político. Ao restringir o alcance de determinadas vozes, cria-se uma vantagem informacional para outras — e isso molda a própria matéria-prima da democracia.

O fator racial e a seletividade algorítmica

Estudos do MediaJustice e da Algorithmic Justice League mostram que criadores de conteúdo afrodescendentes e indígenas são mais vulneráveis à moderação punitiva. Isso não se deve apenas a preconceitos explícitos, mas a vieses estruturais nos sistemas algorítmicos. Palavras, imagens e pautas associadas a lutas decoloniais são mais frequentemente sinalizadas como problemáticas, enquanto discursos violentos contra essas mesmas populações permanecem online.

No caso brasileiro, essa seletividade algorítmica encontra um terreno fértil: um país onde as estruturas de poder ainda operam com base em hierarquias raciais herdadas do colonialismo. Ao remover um intelectual afro que denuncia essas hierarquias, a plataforma não apenas exclui uma voz — ela reafirma simbolicamente que certas perspectivas não têm lugar no espaço público.

Soberania digital como condição para democracia

O caso de Jones Manoel coloca em evidência a necessidade de repensar o marco legal das plataformas no Brasil. Não se trata apenas de combater fake news ou discurso de ódio, mas de garantir que a esfera digital obedeça a princípios democráticos. A União Europeia já avançou com o Digital Services Act, que exige transparência nas decisões de moderação e cria mecanismos de recurso. No Brasil, o Projeto de Lei 2630 — que poderia estabelecer bases semelhantes — foi enfraquecido por pressão das próprias big techs e por disputas políticas internas.

Milton Santos defendia que a cidadania é inseparável da participação plena na vida pública. Se hoje essa vida pública se dá majoritariamente em ambientes digitais, garantir acesso equitativo e proteção contra exclusões arbitrárias é um imperativo democrático. Sem soberania digital, a democracia se converte em uma fachada vulnerável ao controle privado.

Resistência e reinvenção do espaço digital

A resposta ao colonialismo digital não virá apenas de legislações, embora elas sejam urgentes. Ela exige também a construção de plataformas alternativas, descentralizadas e voltadas para o interesse público. Movimentos sociais, coletivos de mídia e organizações comunitárias têm papel estratégico nesse processo. Criar e fortalecer canais independentes é uma forma de escapar, mesmo que parcialmente, da dependência das grandes corporações.

Jones Manoel segue ativo no YouTube, Telegram e podcasts, mas a perda de suas contas no Instagram e Facebook reduziu significativamente seu alcance. Essa migração forçada expõe o custo da concentração de poder digital: a fragilidade de depender de espaços que não pertencem à comunidade que os constrói. O desafio está em transformar essa fragilidade em oportunidade para criar novos espaços, mais livres e inclusivos.

O futuro que se decide agora

As eleições de 2026 serão um laboratório de como o colonialismo digital se articula com disputas políticas e raciais no Brasil. A questão não é apenas quem vencerá as urnas, mas quem terá permissão para falar durante o processo. O poder das big techs de moldar o debate público, combinado à seletividade racial e política, representa uma ameaça concreta à democracia.

O apagamento digital de Jones Manoel é um sinal de alerta: o colonialismo mudou de forma, mas não de essência. Ele ainda seleciona quem participa, ainda extrai recursos de muitos para enriquecer poucos e ainda se apresenta como inevitável. A diferença é que agora, em vez de navios e canhões, ele vem na forma de algoritmos, telas e políticas de uso. E, como lembrava Milton Santos, a cidadania não é dada — é conquistada. No século XXI, essa conquista passa pela defesa intransigente da soberania digital.

Referências:

- Couldry, Nick; Mejias, Ulises A. The Costs of Connection. Stanford University Press, 2019.

- Mbembe, Achille. Necropolítica. N-1 Edições, 2018.

- Santos, Milton. Por uma outra globalização. Record, 2000.

- Operamundi: “Jones Manoel denuncia motivações políticas após Meta derrubar redes sociais”

- MediaJustice: Digital Defense Playbook, 2022.

- Algorithmic Justice League: Estudos sobre viés algorítmico e racial